硯園青年講西江黨史 | 紅色烽火 照亮來路

2021年暑期,肇慶學院新聞中心選拔學生骨干開展“三下鄉(xiāng)”社會實踐活動,深入探訪西江流域革命遺址,結(jié)合同學們業(yè)務能力與專業(yè)特色開展微黨課錄制工作。《硯園青年講西江黨史》系列視頻正在陸續(xù)播出,讓我們翻開那一幅幅紅色畫卷,把革命故事傳下去,讓黨的歷史活起來。

硯園青年講西江黨史

七月暑正旺,我們肇慶學院新聞中心黨史學習實踐團的“云浮-四會”分隊踩著熱浪馬不停蹄趕赴四會市江頭上寨村紅色革命教育基地。我們此行目的是尋訪江頭上寨村中的江頭鄉(xiāng)農(nóng)會舊址和陳伯忠烈士的革命歷史故事。

眼前的江頭鄉(xiāng)農(nóng)會舊址,屋舍雖然簡樸,但這里曾承載著一代人的記憶。步入屋內(nèi),設(shè)置有幾個回廊,百年歷史長卷就濃縮在這回廊墻上的一幅幅圖片和解說詞中。

接待我們的基地講解員是一位年輕的姑娘,她將帶我們重溫那段激情澎湃的革命歲月。

伴著講解員的聲音起伏,我們的腳步停駐在一張張似畫似圖的影像前,認真傾聽這些革命往事。

20世紀初,農(nóng)民運動的風潮悄然吹至當時屬于廣寧的黃田鎮(zhèn),但這里的農(nóng)民抗爭意識比較淡薄。這時,陳伯忠在廣州第一屆農(nóng)講所結(jié)業(yè)后,回到了自己的家鄉(xiāng)。

他懷揣解放農(nóng)民的理想信念,通過上門談心、開會的形式,向廣大農(nóng)民講革命道理、講農(nóng)會好處,甚至以自己的富農(nóng)背景為例,向農(nóng)民講清他們的窮困源于富農(nóng)的剝削和壓迫,并發(fā)動他們同田主斗爭,團結(jié)起來打倒封建勢力。他的宣傳教育在廣大農(nóng)民間頗受歡迎。

1924年9月12日,在陳伯忠的領(lǐng)導下,江頭鄉(xiāng)農(nóng)會在朝谷陳公祠成立。農(nóng)民們積極參與農(nóng)民運動,在應援羅汶、激戰(zhàn)潭布等戰(zhàn)役中接連取得勝利,打擊了反動派的囂張氣焰。

穿越層層繞繞的小巷,我們來到了陳伯忠烈士生前居住地。整間屋子被維護得整潔明亮,尤其是里面的小廚房,熏黑的灶口雖看不見歷史的炊煙,但從講解員的口中我們又了解到了另外一個故事。

陳伯忠出身地主家庭卻領(lǐng)導農(nóng)民運動,他的母親一開始十分不理解。但在他的堅持勸說下,母親最終轉(zhuǎn)變了態(tài)度,大力協(xié)助他開展工作。在江頭鄉(xiāng)農(nóng)會成立當天,他的母親甚至慷慨地拿出了家里的所有谷子,碾米做飯給大會聚餐慶祝,這口小灶也成為了陳伯忠對黨領(lǐng)導的革命事業(yè)赤誠熱愛的見證。

慨嘆英雄早逝,在革命進行得如火如荼之時,1926年10月26日,陳伯忠在去往開會的路上不幸被反動派扣押,當日即遭殺害,年僅26歲。他短暫的生命曾如星火般閃耀,廣大的工農(nóng)群眾,因失去了自己革命的指路人感到無比悲憤。

在走訪的過程中,我們認識了一位身份特殊的講解員,他就是陳伯忠烈士的后人陳世強。作為陳伯忠烈士的侄孫,陳老自幼在陳伯忠烈士英勇無畏的革命精神的熏陶下成長,這也逐漸堅定了他日后堅守革命遺址、傳承紅色文化的熾熱之心。至今他已守護江頭鄉(xiāng)紅色文化四十余載,耐心地為每一位來到舊址的游客講述江頭鄉(xiāng)農(nóng)會和陳伯忠烈士的那段烽火歲月。在他看來,能夠?qū)⒓t色歷史傳授傳給下一代是一件幸福的事。

雖已年近古稀,但陳老依舊滿懷熱忱地投身于傳承紅色文化的工作之中,他說:“我會守護這座紅色遺址,直到我無法走動。”

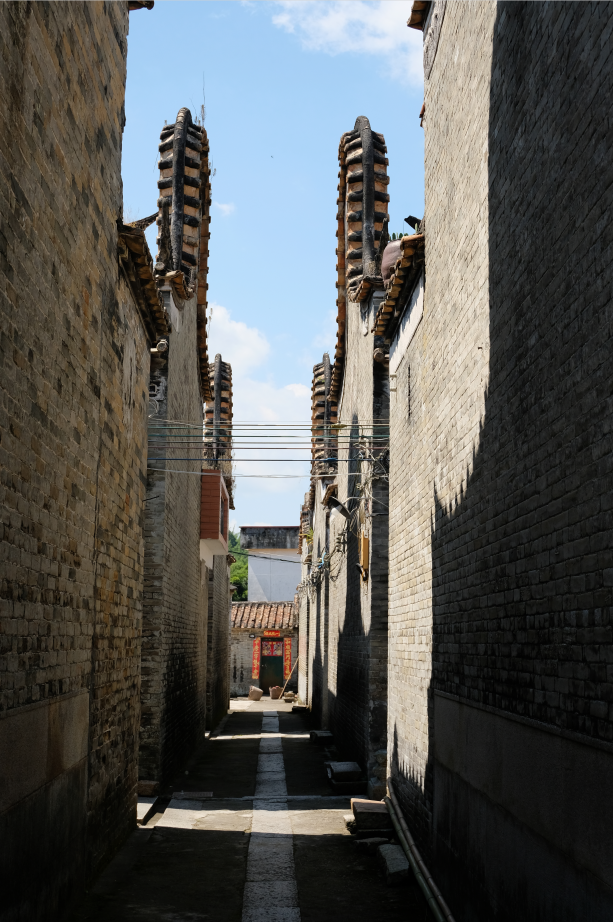

上寨村歷史底蘊深厚,村內(nèi)的13間青磚鑊耳屋于清朝建成,屋舍坐北向南、縱橫整齊,統(tǒng)一使用的鑊耳式封火山墻使這片古建筑群獨具特色。檐板雕花,外墻楣有灰塑,在總體風格一致的同時,每間屋子的雕花、灰塑又各不相同,處處展示著百年前的匠心獨運。

深入古村內(nèi),層樓疊榭、青磚素瓦,小巷兩側(cè)高高的鑊耳山墻像一雙雙大手,將朗朗清風引入兩側(cè)巷道。而今的上寨村雖早已歸于寧靜,但想起數(shù)十年前這座沉寂的古村落中播撒的革命星火,想起這革命舊址中見證的那個曾危機四伏的戰(zhàn)爭年代,想起以陳伯忠烈士為代表的仁人志士與江頭鄉(xiāng)人民一起書寫的革命史詩,我們不免心緒澎湃。

上寨村的鑊耳屋在歷經(jīng)百年滄桑后,老屋墻上的斑駁痕跡漸深,但歲月釀酒,醇香自得,那些沉甸厚重的革命往事將被無數(shù)后來者記住并繼承,實踐隊員們在深入上寨村這一過程中也越發(fā)堅定了心中的理想信念。

愿青年學子都能主動汲取黨史中的智慧光芒,在前行的道路上,用青春書寫無愧于時代,無愧于歷史的華彩篇章。