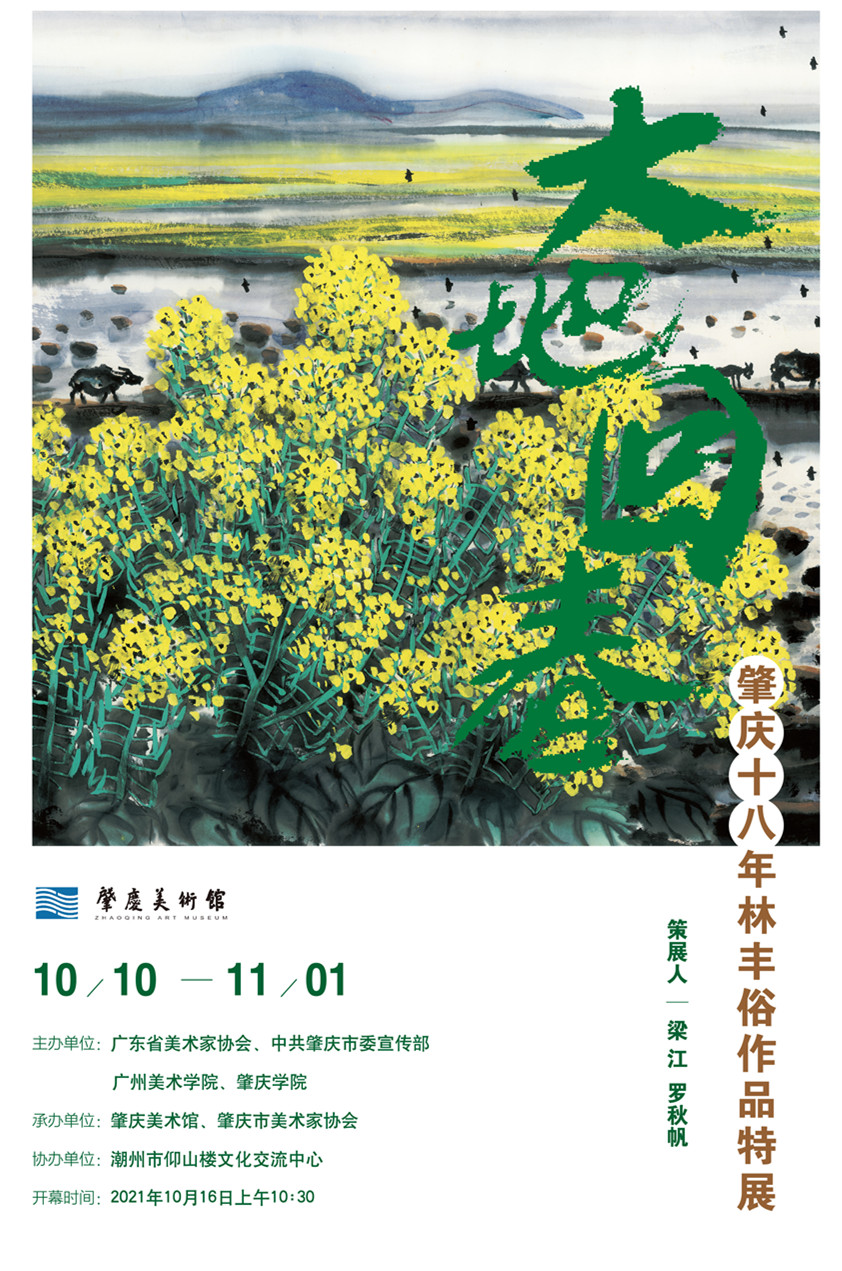

展訊 | 林豐俗作品展:大地回春

林豐俗簡介

廣東省潮安縣人。1959 年考入廣州美術學院中國畫系。

1964 年畢業,到懷集縣文化館工作。1975 年調至肇慶地區群眾藝術館工作,1981 年調入廣州美術學院國畫系任教,先后為副教授、教授、山水科教研室主任、碩士生導師。

中國美術家協會會員,廣東美協常務理事、中國畫藝委會委員,廣東省文聯委員 ,廣東畫院特聘畫家,廣東省文史研究館館員。

前 言

1959年,20歲的林豐俗考入廣州美術學院攻讀中國畫專業。五年后畢業,分配到懷集文化館。1975年,調至肇慶地區群藝館工作。若以1981年調入廣州美院中國畫系任教為界,他在肇慶地區已連續工作了18個年頭。

從20出頭的青春年華步入40余歲之人生盛期,林豐俗的足跡恰好與“三十而立,四十而不惑”的古訓相吻合。農村的生活經歷以及多年在粵西山區的體驗,塑造了他的人格和藝術取向。眷戀田園鄉土,崇尚造化自然,一種發自靈府的淳樸鄉情影響了他一生的審美取向。他所有的創作靈感都深深植根于南方田園的生活土壤之中。平畦淺壑,土徑石橋,山巒水涌,鄉居農舍,在平常而質樸的農村生活和自然景物中,他獨具慧眼看到了一種迥異于人的藝術可能。“但肯尋詩便有詩,靈犀一點是吾師。夕陽芳草尋常物,解用都為絕妙詞。”清人袁枚《遣興》這首詩,是他奉為圭臬的名句,也是林豐俗一生藝術行旅的縮影。

作為一個山水畫大家,肇慶的村野田畦和林泉髙致,滋養和促成了他的躍升,構筑起他平易率真、醇和自然的藝術特色。他在肇慶完成了最重要的蛻變。在驚雷乍響,大地回春的時節,林豐俗也登上了藝術人生的轉折點,一片廣闊浩渺的新空間就此展開。

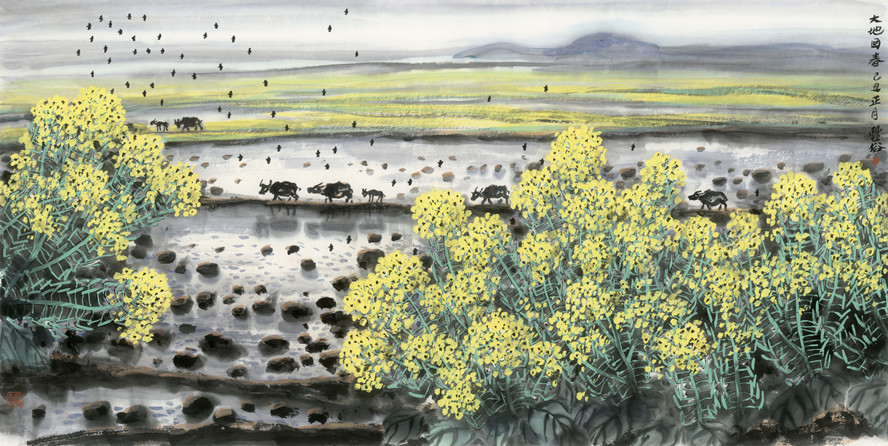

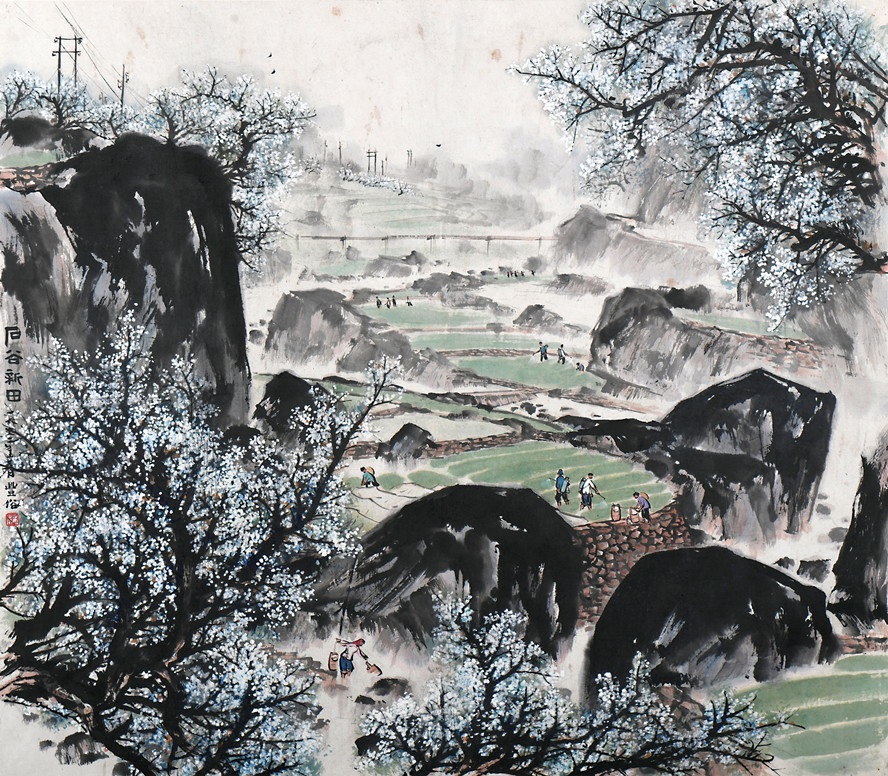

林豐俗與肇慶,以及肇慶之于林豐俗,是本次特展的宗旨所在。重溯這段歷史,既是美術史研究的需要,更是為了進一步傳承和弘揚他的藝術精神。按照李偉銘的解讀,《大地回春》“致力于表現自然界季節轉換的傾向,可以視為在《石谷新田》和《公社假日》中那種敏銳的直覺的進一步發展。”我贊同這樣有見地的判斷,《大地回春》確實可視為林豐俗肇慶時期創作的一個高點。這里借林豐俗作品標題,再厘出“云山疊翠”、“石谷新田”、“星湖春曉”、“籬竹含雨”、“大地回春”五大版塊作展示,重點落在林豐俗與肇慶有關聯,尤其是肇慶時期創作的作品。配合相關的圖文資料、復原當年部分場景,以期立體、真實地呈現林豐俗肇慶18年間的藝術行履。

林豐俗一生都與肇慶有非同一般的關聯。他的成名之作《石谷新田》《公社假日》及《大地回春》《深林》《木棉》等一系列代表性作品,大都出自肇慶時期。而在他在肇慶十八年積聚、醞釀、求索和遞變的藝術行程中,有一個與郝鶴君、冉茂芹、羅國賢、黎楚池等人組合的藝術群體互相砥礪,還有各地眾多饑渴的年輕美術愛好者求藝受教。肇慶地域40年前至為濃郁的美術氛圍,是當今肇慶美術之所以蓬勃興旺,以至成為強項的重要伏筆。

肇慶美術館新館開館,是一件值得慶賀的標志性文化盛事。林豐俗作品特展作為首項大展,寄寓著肇慶這方水土不會忘卻眾多前輩藝術家和文化人的奉獻,也表明林豐俗等人所為之努力、所期許的愿景正成為現實。大地回春,之后是一片郁勃繁茂。

部分作品欣賞

《大地回春》 68cmx138cm 2009年

《石谷新田》 70cmx80cm 1972年

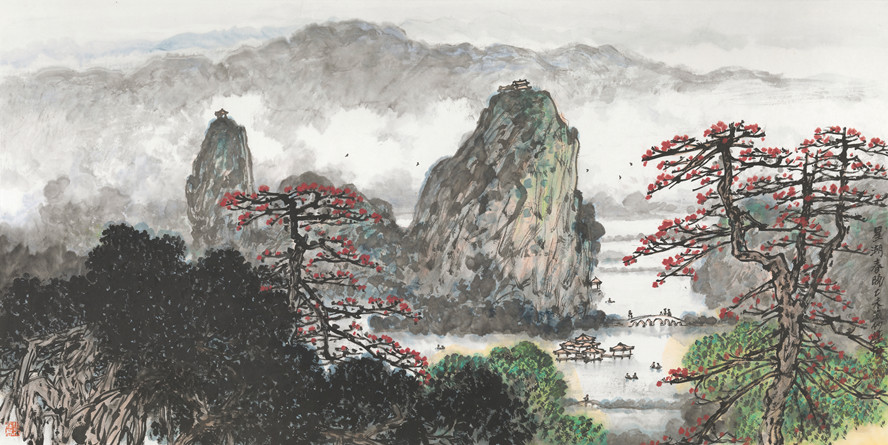

《云山疊翠》 145cmx367cm 1998年

《星湖春曉》 68cmx138cm 2015年

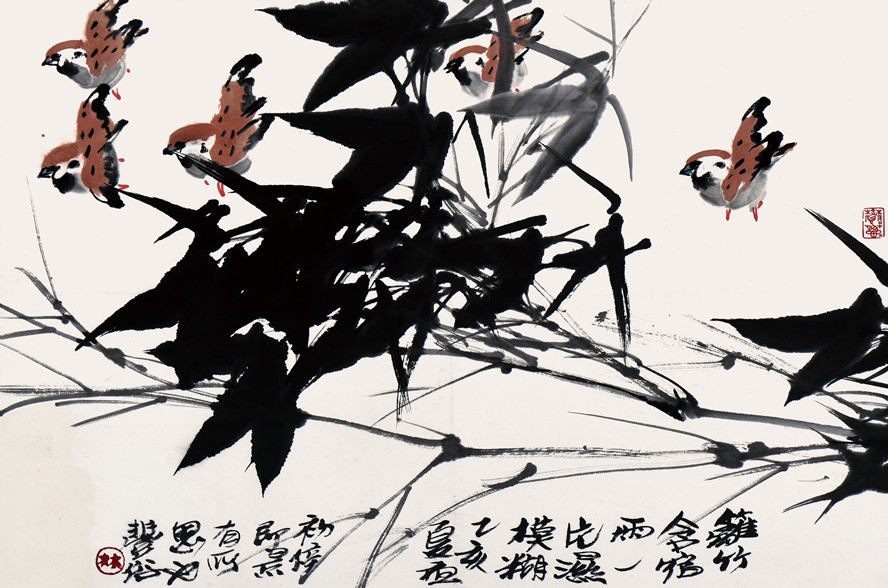

《籬竹含宿雨》 46cm×69cm 2007年

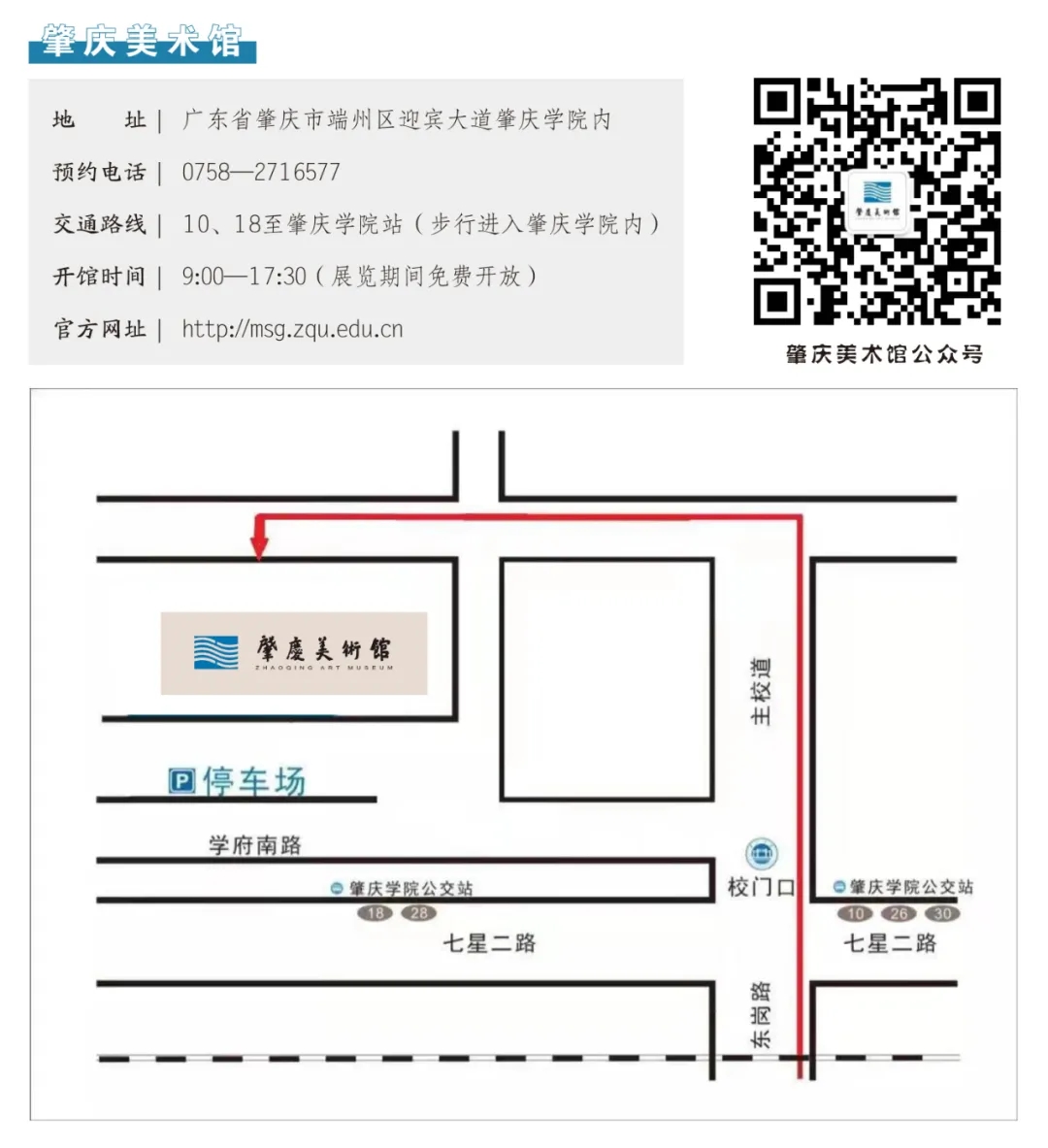

溫馨提示

1、開館時間:9:00-17:30(17:00停止入館)。

2、根據國家、省、市、學校有關疫情防控指示,校外人士需要遵循相關預約制度,參觀前請提前一天致電0758-2716577預約,進館時請出示并校驗二代身份證(未辦理身份證的兒童在家長監護下參觀展覽)、實時“穗康碼”“粵康碼”、經體溫測試合格后方可入館觀展。體溫異常(≥37.2℃),或有咳嗽、氣促等異常現象的觀眾謝絕入館。參觀期間如有身體不適,應告知并服從工作人員安排。

3、觀眾須全程佩戴口罩。參觀時請勿在館內聚集、飲食、觸摸展品和展柜,嚴禁在展廳內喧嘩、打鬧。

4、館內采取限流措施,同時在館人數不超過100人,全天接待人數限500人次。為避免人員聚集,盡量與他人保持1.5米以上距離,如若展廳等封閉場所內人員密度較大,我館將根據情況短時間內進行限流和導流。

開館期間,美術館將落實各項防控措施,展廳定期消毒,保障疫情期間開放安全。同時也希望各位觀眾支持并配合美術館工作,遵守規定并文明參觀。