南方+ | 種草藥、護水源……看廣東大學生如何探索鎮村發展新路徑

在肇慶四會市石狗鎮的一片野生樹林中,陽光穿過樹葉的縫隙,在一片種植地上投下晃動的光斑。地里所種植物名為金線蓮,是廣東、福建等地的傳統珍貴藥材,因其葉脈呈金色網狀而得名。

金線蓮。

肇慶學院生命科學學院點草成“金”突擊隊的大學生們俯身觀察,熟練地記錄下金線蓮的生長數據。自去年與當地農戶合作種植以來,該團隊專注攻克金線蓮的林下仿野生可持續種植技術。

今年暑假,共青團廣東省委員會組織動員了243所省內外高校、中職技工學校的超15萬名大學生組建青年大學生“百千萬工程”突擊隊。當前,他們正奔赴在全省縣鎮村一線,許多突擊隊利用專業所長,為當地經濟發展和環境保護貢獻力量。

林下種出致富“金草”

金線蓮又名金線蘭,為蘭科開唇蘭屬多年生草本植物,具有清熱、祛濕、解毒等功效,既可作為中藥材用于治療慢性肝炎、糖尿病等疾病,又可被作為食物。

近年來,隨著金線蓮在醫藥、保健及茶飲等諸多領域的應用,市場對其的需求量不斷上升。“野生金線蓮物種資源稀少,為國家二級保護植物,不能私自采摘,與市場需求倒掛。”點草成“金”突擊隊成員吳杰盛表示。

為破解“一草難求”的困境,團隊在肇慶學院生命科學學院教授邵玲的帶領下,在肇慶四會市石狗鎮開展金線蓮的林下仿野生可持續種植示范,把實驗室建到山區林間。

點草成“金”突擊隊與指導老師正在觀察金線蓮生長狀態。

培育適應嶺南氣候的種苗成為首要任務。一方面,點草成“金”突擊隊重點收集本地天然種質資源;另一方面,團隊篩選了1到2個外省優質品種,通過林下持續多年的適應性種植,馴化出適宜廣東林地氣候生長的金線蓮種質。

在此基礎上,團隊自主研發金線蓮組培快繁技術,為規模化種植奠定種源基礎。2024年3月,點草成“金”突擊隊與肇慶四會市石狗鎮農戶鄭錦標合作,開展金線蓮林下仿野生可持續種植技術的研發與示范。

“我們利用林間物種生態互作優勢,堅持‘天生地養’的仿野生種植原則。”吳杰盛介紹,金線蓮為陰生植物,對生長環境要求嚴格。為此團隊精心尋找適生林地,總結出“落葉回收返林”“植株留根采收”等金線蓮仿野生種植經驗。

金線蓮林下仿野生可持續種植示范地。

一年多的時間里,金線蓮種植面積從最初的0.3畝試驗地,擴展到涵蓋林草水域面積的5畝示范地。團隊還實現了林下金線蓮的正常度夏。“新鮮金線蓮林下產品市場售價一市斤可賣500元,今年上半年就已售出100多斤,收益大約5萬元。”鄭錦標說。

基于已有成果,團隊制定出了金線蓮林下仿野生種植技術規程,并由肇慶市市場監督管理局批準為2024年肇慶市地方標準制修訂項目。“未來,我們將繼續擴大金線蓮的種植規模,并在種植的全流程開展質量評價與經濟效益分析。”吳杰盛說。

探索生態與發展融合新路

一直以來,肇慶市都是粵港澳大灣區的西部生態屏障和重要飲用水源地。今年4月,《飲用水水源地水環境質量標準》(下稱《標準》)公開征求意見截止。作為我國編制的第一部飲用水水源地水質標準,《標準》對于飲用水水源地的管理提出了更嚴格的要求。

這個暑假,由清華大學11名博士、9名碩士組成的“四通清源·會綠興粵”突擊隊來到肇慶四會市,幫助當地保護水源、實現綠色發展。

“經過檢測,綏江水源顯示出極高的品質。”團隊成員、清華大學環境學院博士生黃子晴介紹,依據最新制定的《標準》,團隊在綏江沿岸多地采集水樣,測定水源中的pH值、氨氮和電導率等水質指標。

“四通清源·會綠興粵”實踐支隊成員使用便攜式檢測儀器對綏江水質進行實地檢測。

在四會市白沙水廠和倉崗水廠取水口等重點河段,該團隊還收集了污染物的實地檢測數據。“目前,我們正利用編程軟件建立綏江水源保護區污染物擴散與衰減情況的二維水質模型,并通過模擬計算驗證未來保護區周邊規劃調整的可行性。”黃子晴說。

當清華團隊守護“水脈”時,肇慶廣寧縣古水鎮連石、崀頂村的梯田上,廣州美術學院“竹影河聲·梯田敘事”突擊隊正用設計重塑山村。

古水鎮位于廣東省西部,擁有古水河、竹林、梯田等豐富的自然資源和深厚的竹文化底蘊,具備發展生態旅游與特色產業的獨特優勢。針對當地解決旅游資源分散、文化體驗不足等問題,該團隊設計了山道、水道、田道、鄉道4種路徑將竹林、河流、梯田與村舍串聯。

四道交通網絡設計規劃。

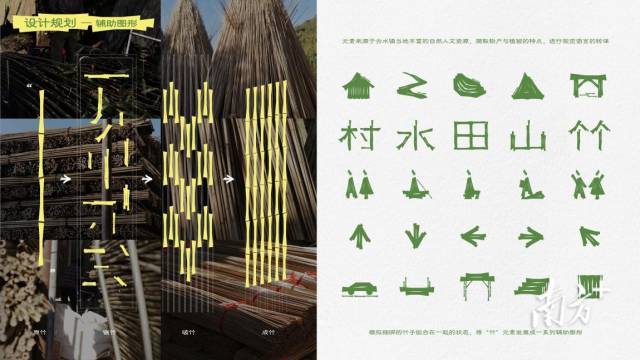

“為強化游客與自然的互動,我們在不同路徑上打造了各種功能裝置,游客可在此休憩、觀景等。”突擊隊隊長吳育基表示,團隊還融合當地竹文化,設計了一套導視系統,輔助游客更好地理解、感受地方特色。

以竹文化為靈感設計的導視系統。

如今,走進連石、崀頂村的施工現場,各類工程機械正在緊張作業。“導視系統的符號設計已經具有較大可行性,接下來,我們還將繼續與當地溝通,確定適合落地的道路和裝置。”吳育基說。