硯園青年講西江黨史 | 今天,我們走近這位英雄……

懷集是一塊紅色熱土

在這片有著深厚革命歷史底蘊的土地上

從來不缺乏頂天立地的英雄

農(nóng)民運動先驅(qū)鄧拔奇

就是他們當中杰出的代表

受到這位慷慨豪邁之士的吸引

黨史學習實踐團來到這里

尋訪他的紅色故事

以宣講的方式

分享給更多人一起學習

傳承、發(fā)揚他的優(yōu)秀品質(zhì)

永富村頭的稻苗郁郁蔥蔥,在朗日晴空下隨著微風擺動;野花上休憩的蜻蜓忽地飛起,掠過肇慶學院新聞中心黨史學習實踐團的隊伍,他們的腳步揚起鄉(xiāng)間小道上的塵土,往一處幽靜的老屋走去。

這座青磚古木壘起的老屋,就是兩廣農(nóng)民運動先驅(qū)鄧拔奇的故居。在陽光照耀下,故居中古樸的香氣繚繞著飛舞的塵埃,將我們的思緒牽引到革命烈士鄧拔奇的傳奇故事中。

1903年,鄧拔奇出生在懷集縣甘灑鎮(zhèn)永富村的一個書香門第,在祖輩的熏陶下,他從小養(yǎng)成了勤奮好學的習慣。在懷集中學就讀期間,他參加了進步師生組織的“講學會”,開始閱讀《新青年》等革命書籍。五四青年運動中,他積極開展反日據(jù)約宣傳活動,聲討北洋軍閥政府媚日賣國罪行。

為了尋求真理,在父親的支持下,鄧拔奇遠赴上海浦東中學補習英語,在校經(jīng)常聆聽知名人士演講,漸漸形成救國救民的初心。

1924年,國共兩黨實現(xiàn)第一次合作,廣州成為革命中心。得知這一消息,鄧拔奇中止學業(yè)前往廣州,和在穗的鄭作賢、梁蘊石等懷集青年一起,組織“懷集留穗同學會”,印行《給懷集青年書》,深刻揭露帝國主義與軍閥主義對社會的破壞與人民生活的黑暗,號召“青年要猛醒,做革命先鋒”。

加入中國共產(chǎn)黨后,他在組織安排下先后赴廣寧與家鄉(xiāng)懷集開展農(nóng)民運動,推動地主豪紳減租減息,將土地退還給農(nóng)民耕種。

故居農(nóng)會籌集室里,那張擺放在那里近一個世紀的八仙桌,見證了鄧拔奇與進步青年們在昏暗的燈光下商討農(nóng)會事宜的場景。

“4.12”事變發(fā)生后,白色恐怖籠罩中國大地,新生的中國共產(chǎn)黨面臨嚴峻的考驗。面對廣西梧州共產(chǎn)黨員被大肆屠殺的險況,鄧拔奇臨危不亂,采取緊急防范措施,使地委機關(guān)和所轄黨支部并未完全受損,共青團梧州地委和農(nóng)工青婦組織仍有活動,為以后的斗爭留下了革命的火種。

與敵人的斗爭仍未停止,鄧拔奇隨時有被殺害的可能。就在如此危險、惡劣的處境下,鄧拔奇在梧州成立中共廣西地委,擔任地委書記,與廖夢樵一起主持全省工作。他為兩廣的革命事業(yè)奔波著,多次深入農(nóng)村發(fā)動農(nóng)民武裝暴動,有力地反擊國民黨新軍閥的血腥鎮(zhèn)壓;恢復黨的各級組織,發(fā)展黨員數(shù)百名,壯大了農(nóng)民武裝力量,在中國革命斗爭史上留下了不可磨滅的功勛。

1928年秋,鄧拔奇受黨組織委派回到懷集重建地下組織,特務發(fā)現(xiàn)后到處搜集他的下落。一天深夜,他剛剛回到家,整個村子就被國民黨警兵包圍。鄧拔奇由后門轉(zhuǎn)移上山,臨走前囑托妻子謝惠民:“不要怕!如果敵人問起我的下落,就說我沒回來過。”他剛剛逃脫,敵人就從前門闖入。面對敵人的嚴刑拷打,謝惠民雖早已傷痕累累、多次昏厥,但她始終矢口否認見過鄧拔奇,以頑強的意志成功掩護鄧拔奇脫險。

國民黨不停地對他發(fā)出通緝,派遣特務四處搜尋他的蹤跡,形勢變得越來越險峻。鄧拔奇以不畏犧牲的精神、敏銳的洞察力、堅定的信念多次在反動派的搜捕中化險為夷。許多同志關(guān)心他的安危,但他總說:“要提高警惕,但要干革命難免會有犧牲。”

1932年,鄧拔奇在大南山根據(jù)地召開東江特委擴大會議時被敵人包圍,在突圍戰(zhàn)中壯烈犧牲,時年29歲。

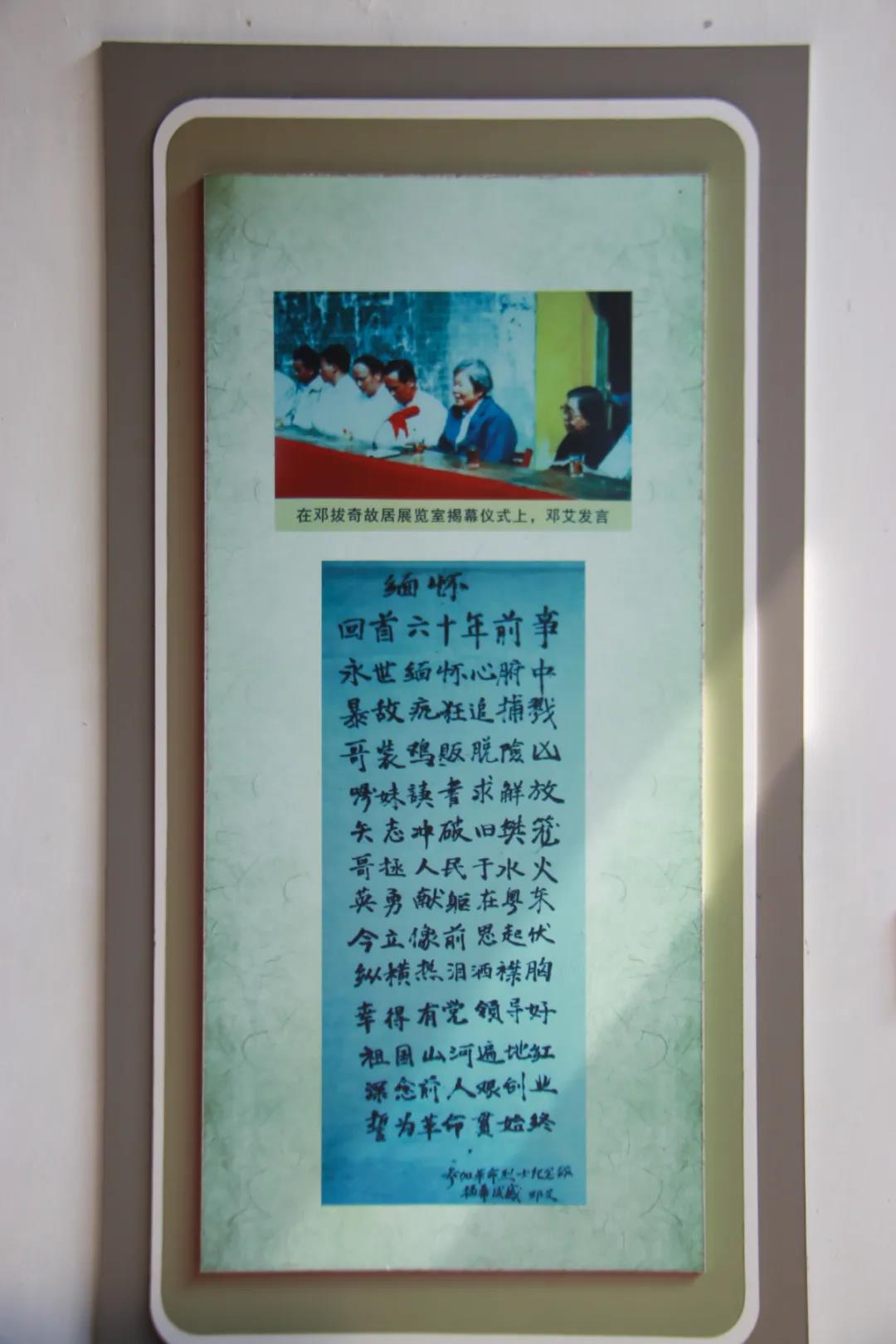

鄧拔奇的愛國熱情感染著鄧家人,他們以鄧拔奇為榮,是鄧拔奇的堅定支持者,更是他革命事業(yè)的好伙伴。鄧拔奇的家族成員鄧卓奇、鄧慧奇、鄧艾、鄧壽奇等都在他的影響下走上革命道路,他是鄧家人革命道路上的“燈塔”。

革命道路上,鄧拔奇從來都不是孤軍奮戰(zhàn),他的身后永遠站著一群家人、朋友,還有擁戴他的群眾;而他雖沒有留下后代,但他的革命精神從來沒有被遺忘,它們烙印在每一位鄧家后人的心中,形成了“愛黨為民”的紅色家風。

在鄧拔奇、謝惠民優(yōu)秀品格的影響教育下,鄧拔奇的侄兒侄媳從事教育事業(yè)幾十年,桃李芬芳;侄孫鄧敏繼承祖父“為人民服務”的衣缽,任職懷集縣人大常委會副主任,卸任后的他致力于將鄧拔奇的革命精神發(fā)揚光大,引導青年黨員干部傳承紅色基因,弘揚優(yōu)秀革命傳統(tǒng)。

據(jù)永富村村支書講述,鄧家后人學有所成后,以教師、公務員等身份回到鄉(xiāng)村,支持當?shù)剜l(xiāng)村振興,帶動村民搞好永富村人居環(huán)境,建設美麗鄉(xiāng)村。

稻田旁的水利渠潺潺流動,為烈日曝曬下的稻苗源源不斷地送來甘霖。這條連接上屈村“連塘坑”與永富村“腰坑口”的水利渠,正是當年鄧拔奇帶領(lǐng)農(nóng)會農(nóng)民修建的,自建成之日起,一直滋養(yǎng)著懷集縣的稻田,而鄧拔奇的精神也在長久地滋養(yǎng)著懷集縣人民的心田。

他曾經(jīng)居住過的地方,如今是懷集縣愛國主義教育基地,他的革命事跡,已經(jīng)成為懷集縣人民接受革命傳統(tǒng)教育最生動的教材。當?shù)卣ㄆ诮M織黨員,中小學生乃至群眾參觀鄧拔奇故居,舉辦紅色故事宣講會,提醒他們幸福生活來之不易,不要忘記來時的路。

未來,故居將會被修繕翻新,擴建鄧拔奇紀念館,接待來自全國各地的游客,希望更多人的到來能讓鄧拔奇的故事能被傳得更遠、記得更深。

夕陽西下,落日的余暉透過展廳窗戶的縫隙,為鑄就鄧拔奇英雄風貌的青銅像鑲上金邊。隨著實踐團主播擲地有聲地念出最后一段旁白,我們結(jié)束了一整天的微黨課拍攝以及調(diào)研工作。

離開之前,我們再次向鄧拔奇塑像以及它身后鮮紅的黨旗行注目禮,在心中莊嚴承諾:

先輩的革命精神有我們傳承,盛世河山換我們守護,我們終將成為堪擔民族復興大任的時代新人!